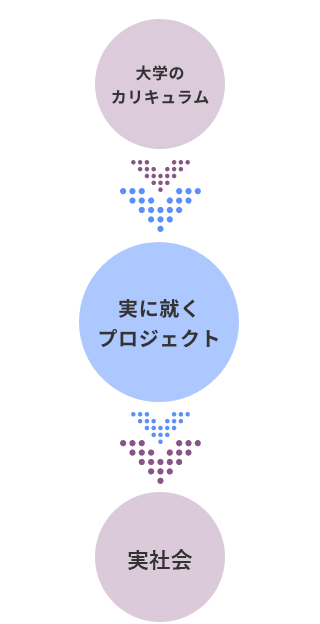

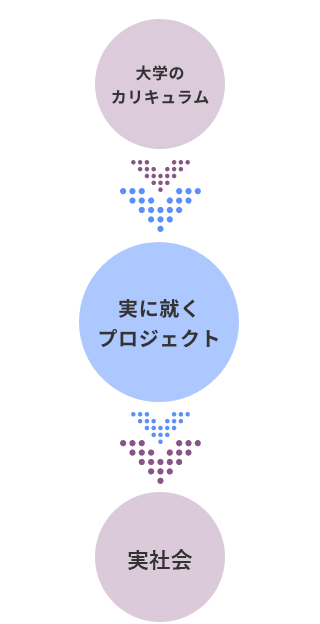

「実に就く」

プロジェクトとは

本学は、大学生活において身に付けた能力を、学生が将来、実社会で活用できるよう、「実に就ける(実地有用の力を身に付ける)」プロジェクトに全学で取り組んでいます。

それぞれの学科が、その特徴を活かし、学生たちが講義や演習等で身に付けた知識や技能、思考力、表現力などを応用・実践する場として【実に就くプロジェクト】を設定し、学生の成長を応援しています。

本学は、大学生活において身に付けた能力を、学生が将来、実社会で活用できるよう、「実に就ける(実地有用の力を身に付ける)」プロジェクトに全学で取り組んでいます。

それぞれの学科が、その特徴を活かし、学生たちが講義や演習等で身に付けた知識や技能、思考力、表現力などを応用・実践する場として【実に就くプロジェクト】を設定し、学生の成長を応援しています。

経営学部では、グローバルに物事を考えながら、地域の社会や経済の発展に貢献できるグローカル人材を養成することを教育目的に掲げています。

本プロジェクトで学生は、講義で学んだ経営学の専門知識と、2年次後期の長期実習で身につけた実践的な経験・知識を活かして、社会課題の解決のためのビジネスプランを立案し、「就実ビジネスプランコンテスト」で発表します。

| 実施期間・ 時期 |

8月オープンキャンパス |

|---|---|

| 実施場所 | 就実大学 |

「就実やんちゃキッズ」は、幼児教育学科の子育て支援学生ボランティアグループ「GBA」(呼称:ぐば)と中・四国保育学生研究大会への参加グループ(呼称:ちゅうし)のメンバーが協力し企画・運営している子育て支援イベントです。学生たちは、子どもたちと保護者との触れ合いを通じて、専門的な技術やコミュニケーション能力を学び、地域社会と連携して子育て支援に深くかかわる力を身につけています。

コロナ禍で子どもたちを招いての活動ができない中でも、学生たちは動画を作成してYouTubeで発信するという新たな形で、就学前の子どもたちとその保護者の子育て支援活動を展開しています。

| 実施期間・ 時期 |

2022年1月より動画配信中 |

|---|---|

| 実施場所 | YouTube内 https://youtu.be/Au-qS8KSIm4 |

人文科学部 表現文化学科

プロの編集者に学ぶ「聴く力」と「発信力」育成プロジェクト

人文科学部 表現文化学科

プロの編集者に学ぶ「聴く力」と「発信力」育成プロジェクト

就実大学では〈去華就実〉の基本理念として「実に就くプロジェクト」を行なっています。

各学部学科の特性に合わせて、この理念に沿った教育プログラムが実施されています。

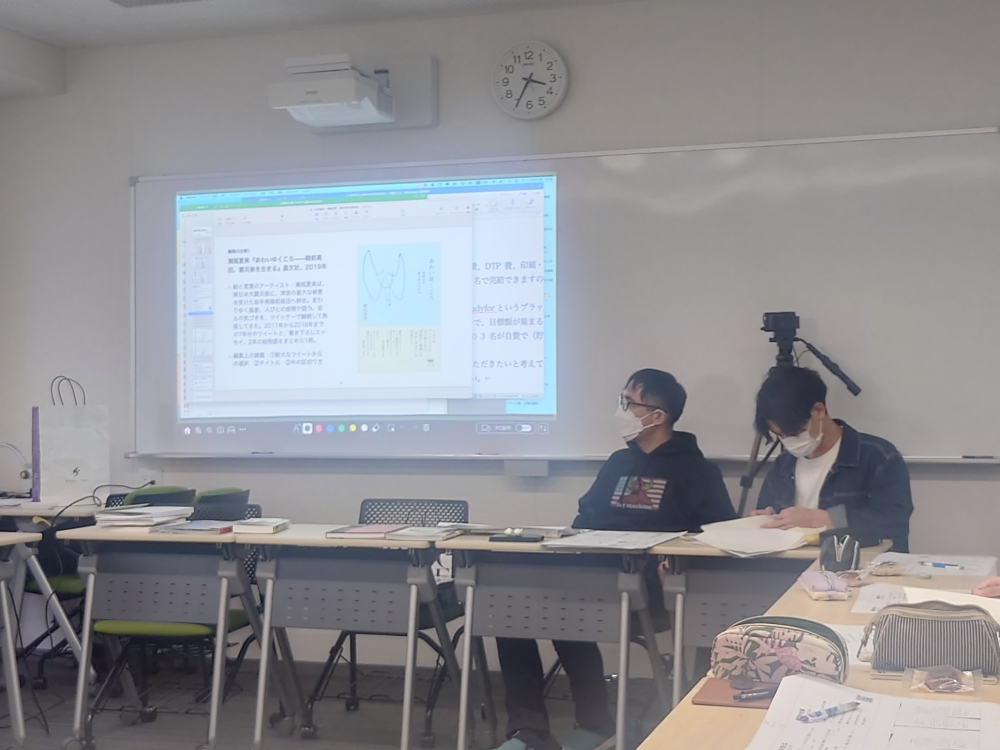

表現文化学科ではこのプロジェクトの一環として「人と出会う」という行事を設け、主に出版・編集・芸術・学術研究などの領域で活躍されている方をお招きして、ご自身のなさっている仕事について学生に語っていただく催しを行なっています。

今回は10月6日に、京都に拠点を置いて編集・校正・ブックデザイン・ライティングなど出版関連事業を綜合的に行なっておられる櫻井拓さんをお呼びして、ご自身のキャリア経歴とともに、お仕事について詳しく話していただきました。

櫻井先生が実際に造られた本や企画書を見せていただいて、学生たちは熱心に聴講していました。また、原稿の校正を実際にしてみる簡単なワークショップも行なわれ、学生は真剣に取り組んでいました。今回の行事をきっかけとして、編集・印刷・出版関連の仕事に本学科の学生が将来たずさわってもらえれば、これに勝るよろこびはありません。表現文化学科では引き続き、〈人と出会う〉プロジェクトを続けていく予定です。櫻井先生、どうもありがとうございました。

(表現文化学科教員 松本潤一郎)

●2023年 7月

「人と出会う」 米ハーバード大院生と懇談

●2021年11月

「人と出会う」 元記者・情報誌編集長 宇治田 健志さんを招く

人文科学部 実践英語学科①

TOEICスコアアッププロジェクト

人文科学部 実践英語学科①

TOEICスコアアッププロジェクト

2023年度から例年通りTOEIC IPテストを年5回実施を再開しています。2023年度後期に行ったTOEICでは900点以上が2名(最高スコアは965点)、800点以上が5名、700点以上が17名、600点以上が28名おり、企業が社員に期待するスコア(600点以上)を上回る学生が続出しています(参考:IIBC「データでみるTOEIC Tests」)。

詳細はリンク先にある各年度のTOEICIPスコアランキングをご覧ください。

また、2023年度から学科主催の課外講座「TOEIC600点突破講座」も実施を再開しました。

人文科学部 実践英語学科②

英語学習支援能力開発プロジェクト

人文科学部 実践英語学科②

英語学習支援能力開発プロジェクト

近年は新型コロナウイルスの影響により取り組みにさまざまな制約がありました。しかし、そうした状況でも実践英語学科の学生が和気町の公営塾で中学生6名を対象に英検3級講座を毎週実施しています。具体的には、英文法の指導、過去問の指導、復習の繰り返し、面接対策などを実施しています。昨年度は中学生6名全員を合格に導きました。他方、就実中学校・高等学校との交流・教育活動については、教職担当教授が教職課程を履修している実践英語学科の学生5名を就実中学校・高等学校へ引率し、英語の授業を見学させました。年末にはその5名がひとりずつ同中学校の英語授業の一部として20~30分の英語活動を行いました。

人文科学部 総合歴史学科

地域の歴史、再発見プロジェクト

人文科学部 総合歴史学科

地域の歴史、再発見プロジェクト

総合歴史学科では観光資源の開発に関わる活動を展開しています。過去には岡山市北区出石町界隈の史跡を調査し、町おこしの有志の会である「出石町をどねぇんかする会」と提携して絵地図を制作しました。その取り組みを発展させる形で、2022年度は岡山市立高島公民館の協力を得てウォークラリー「備前国府周辺を歩く」を実施し、それをもとに学生が史跡マップを制作しました。2023年度も岡山市中区役所との協同により、中区史跡巡りバス・ツアーを実施し、その成果を史跡観光マップにまとめました。

2022年度・2023年度には、有志の学生たちが「チーム歴史旅行」を組織し、牛窓方面への学外研修旅行を企画しました。2023年度は「瀬戸内牛窓国際交流フェスタ」に参加して朝鮮通信使の再現行列を見学し、本蓮寺・牛窓海遊文化館・牛窓神社を訪問しました。「チーム歴史旅行」では、事前に牛窓地域での実地調査を複数回実施するとともに、文献の調査を重ねてきました。本蓮寺の見学では、「チーム歴史旅行」のメンバーが主体となり、本蓮寺の隠された魅力や各文化財の歴史的価値を参加者に解説しました。また、パンフレットを作成して参加者に配布したり、牛窓神社などの文化財を紹介する動画も制作しました。

【実に就くプロジェクト関連記事】(新着順)

●2024.03.12

実に就くプロジェクト 2023年度 完了しました!

●2024.01.29

実に就くプロジェクト2023 進行中です!(2)

●2023.11.21

2023年11月5日 牛窓方面への学外研修旅行を実施しました。

●2023.11.19

実に就くプロジェクト2023 進行中です!(1)

●2023.10.13

学外研修旅行にむけて牛窓で2回目の実地調査を行いました。

●2023.09.01

2023年8月26日 学外研修旅行に向けて牛窓の実地調査を行いました。

●2023.04.11

「実に就く」プロジェクト 史跡マップが完成しました!

●2022.11.08

【総合歴史学科 学外研修】朝鮮通信使行列に参加しました。

●2022.10.02

実に就くプロジェクト2022 進行中です!

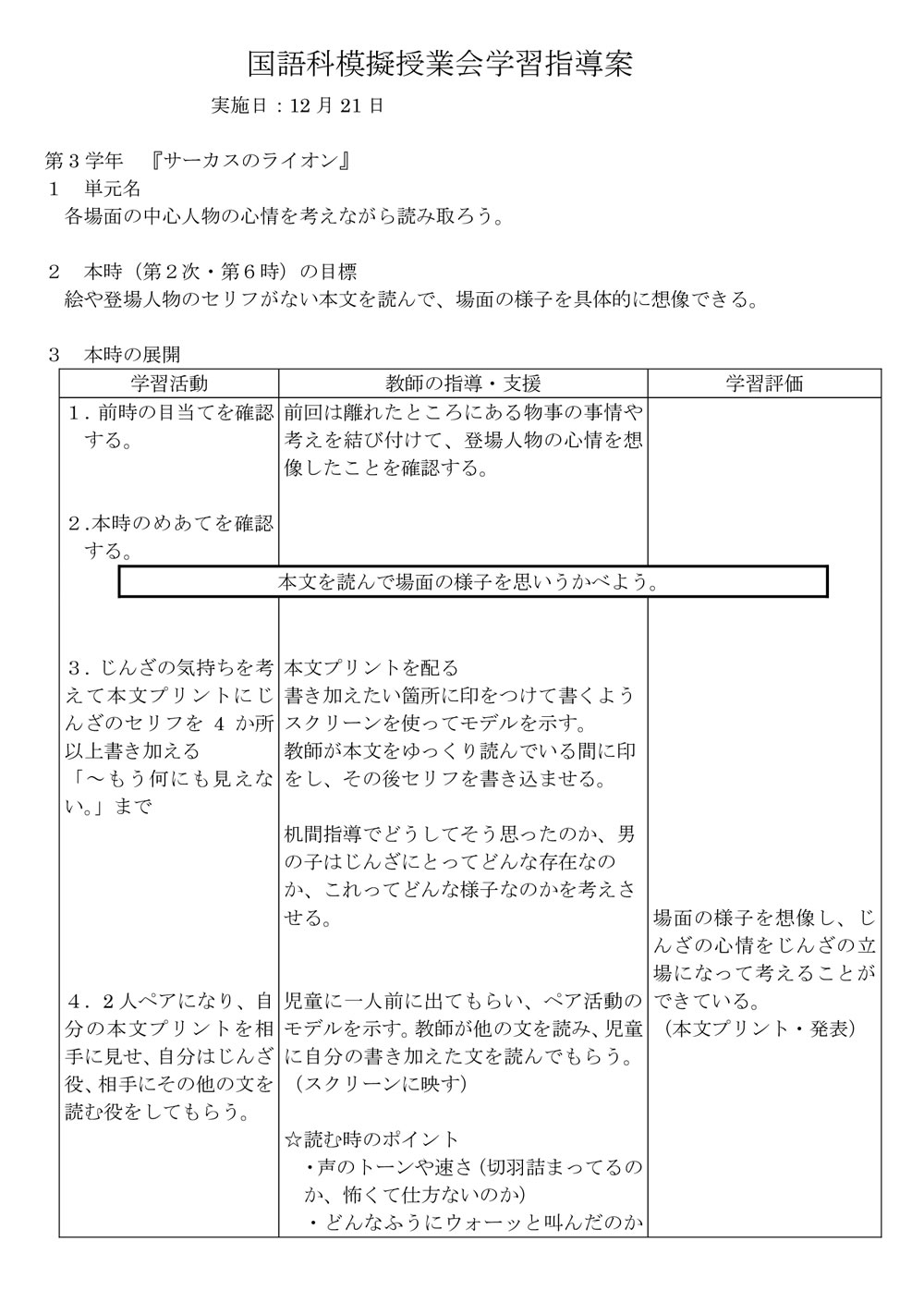

教育学部 初等教育学科

即戦力となるための保育・授業スキル&パワーアッププロジェクト

1.プロジェクトの概要

○模擬保育会・模擬授業会の概要

2.会の企画・運営を司る学生による具体的な活動の流れ

3.教官が支援する事柄

●「即戦力となるための保育・授業スキルパワーアッププロジェクト」(模擬授業「算数」編)

●「即戦力となるための保育・授業スキルパワーアッププロジェクト」(模擬授業「国語」編)

国語科指導案 サーカスのライオン

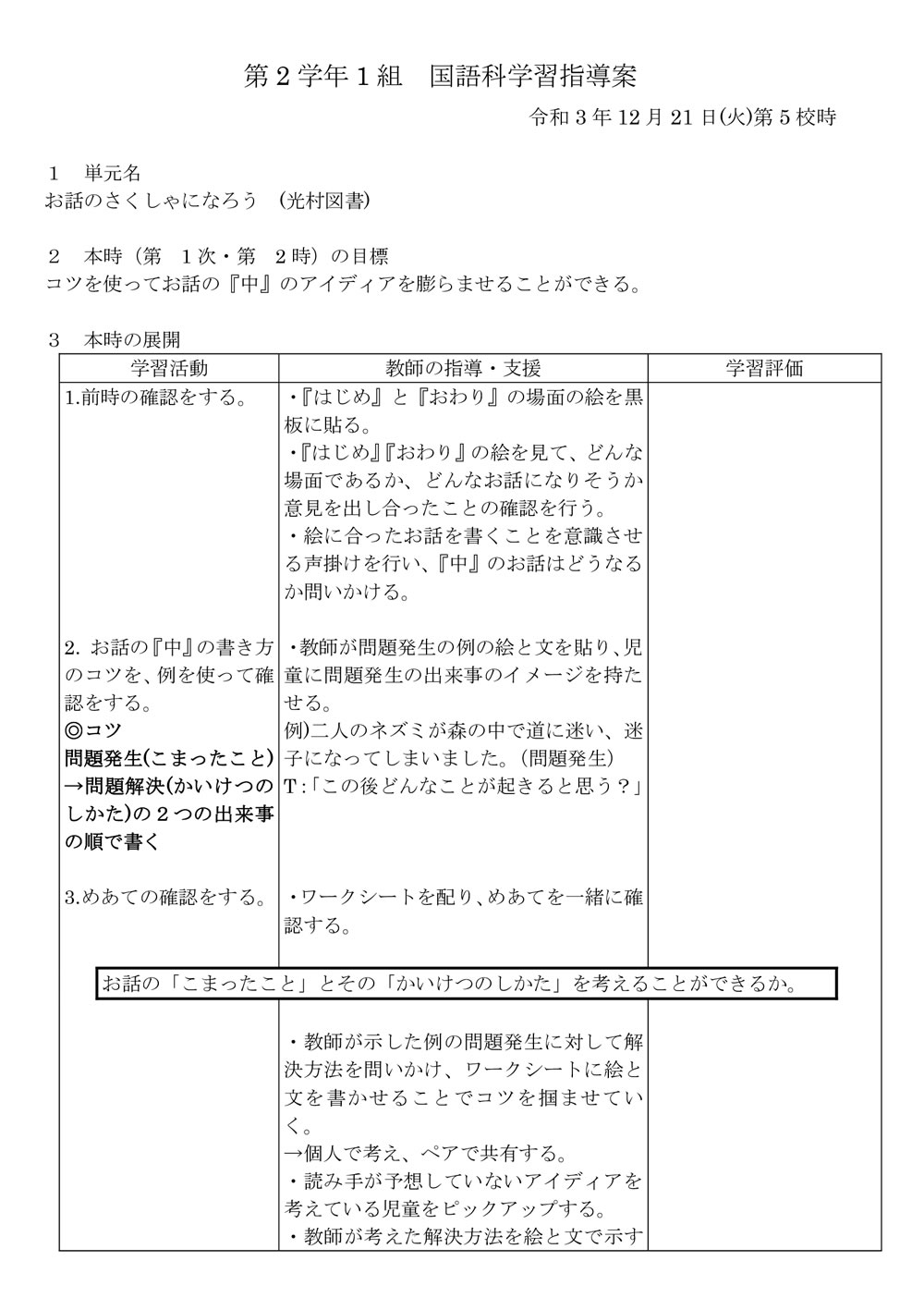

国語科学習指導案『お話のさくしゃになろう』

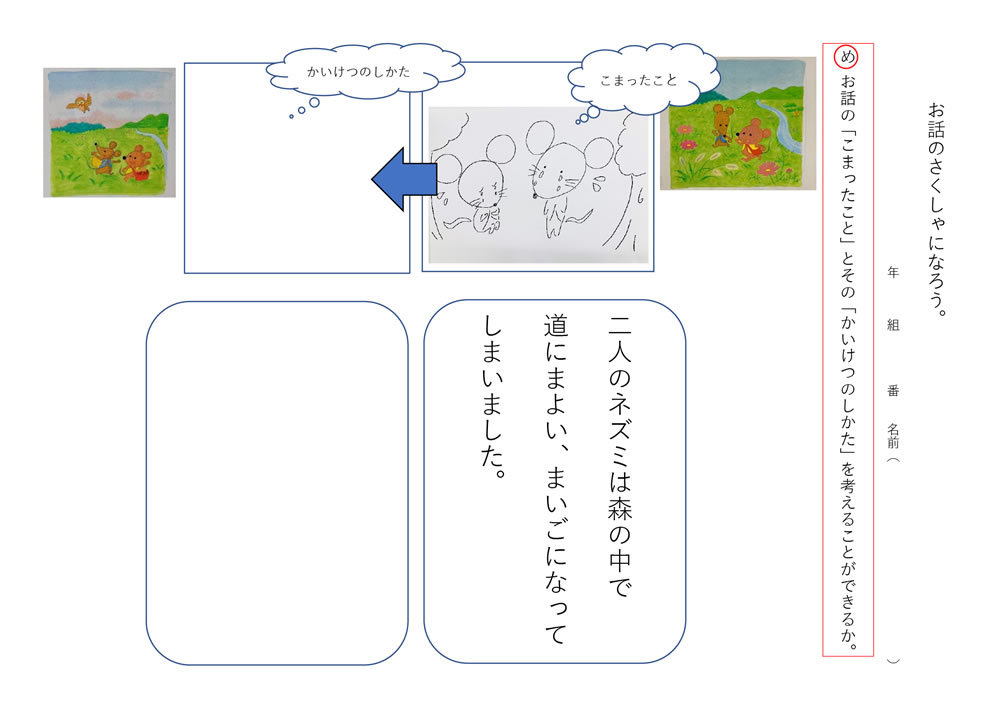

『お話のさくしゃになろう』 ワークシート

教育学部 初等教育学科

即戦力となるための保育・授業スキル&パワーアッププロジェクト

1.プロジェクトの概要

○模擬保育会・模擬授業会の概要

2.会の企画・運営を司る学生による具体的な活動の流れ

3.教官が支援する事柄

●「就実こども園との連携」(幼保編)

●「即戦力となるための保育・授業スキルパワーアッププロジェクト」(模擬授業「保育」編)

●「即戦力となるための保育・授業スキルパワーアッププロジェクト」(模擬授業「算数」編)

●「即戦力となるための保育・授業スキルパワーアッププロジェクト」(模擬授業「道徳」編)

教育学部 教育心理学科

支えケアする人になる!プロジェクト

1.プロジェクトの概要

2.教員のサポート体制

岡山県小児血液・腫瘍患者の親の会【あゆみの会】と一緒に、ボランティアとして活動しています。

交流会の時に子どもたちと一緒に遊んだり、 健康教育を行ったりしています。

この動画は、小児がんを経験した子ども達に対する「食育活動」と「クリスマス会」の様子です。

1年生から4年生まで有志の学生が活動に参加しています。

教育学部 教育心理学科

支えケアする人になる!プロジェクト

1.プロジェクトの概要

2.教員のサポート体制

岡山市保健所と協力して、なでしこ祭における教育心理学科イベントブース(ハートカフェ)において、エイズなどの性感染症について理解を深めてもらう活動「エイズカフェ」を行っています。

来場者は150名ほどで、アットホームな雰囲気の中で飲み物やお菓子を食べながら、エイズに関する展示や手作りのクイズグッズを通して、エイズや性感染症について知っていただくことができました。

(2020年、2021年は実施できていません)

岡山イオンみらいホールで開催された「パラ×コレ岡山~笑顔いっぱいファッションショー~」にボランティアとして参加しました。

交流会に参加してモデルの方々と親睦を深めてから練習に臨みました。当日は、モデルのサポーターとしてステージに立つ者、裏方としてサポートする者、多くの体験をさせていただきました。

(2020年、2021年は実施できていません)

岡山県小児血液・腫瘍患者の親の会【あゆみの会】にボランティアとして参加しています。

交流会の時に子どもたちと一緒に遊んだり、病棟支援の袋詰めを行ったりしています。これは、デイキャンプに行った時の写真です。

経営学部 経営学科

ビジネスプラン立案プロジェクト

2021年度は、8月21日のオープンキャンパスに合わせて「就実ビジネスプランコンテスト」を開催しました。経営学部からは2チーム(9名)の学生参加があったほか、国立先端科学技術大学院大学に進学中の本学OBチームの計3チームの参加がありました。外部の審査員による評価の結果、就実大学の現役学生チームの1つが最優秀賞を獲得しました。

薬学部 薬学科①

未来を担う薬剤師のプロフェッショナリズム醸成プロジェクト

薬学部 薬学科①

未来を担う薬剤師のプロフェッショナリズム醸成プロジェクト

本プロジェクトでは活動の成果をCompassとしてまとめています。

Compassは「Catalyzing the Development of a Sense of "Professionalism” as Pharmacists in “Shujitsu University Students"」の略で、

●2023年12月

がん患者に寄り添う専門薬剤師に学ぶ(Vol.10)

●2023年11月

在宅医療に携わる薬局薬剤師に学ぶ(Vol.9)

●2023年11月

救急現場で活躍の救急認定薬剤師に学ぶ(Vol.8)

●2023年5月

山田養蜂場訪問(Vol.7)(PDF)

●2023年5月

山田養蜂場訪問(Vol.6)(PDF)

●2023年5月

肥後薬局日赤前店訪問(Vol.5)(PDF)

●2022年10月

渡辺胃腸科外科病院薬剤部訪問(Vol.4)(PDF)

●2022年10月

よしだ薬局訪問(Vol.3)(PDF)

●2022年3月

しゅうじつ薬局訪問(Vol.2)(PDF)

●2022年3月

しゅうじつ薬局訪問(Vol.1)(PDF)

薬学部 薬学科②

目指そう!地域に根差す薬剤師の星(★)プロジェクト

しゅうじつ薬局で開催した開局2周年記念イベント「夏の健康まつり」に8月10日と12日の2日間、計4名の学生(3年生)が参加しました。当日、学生はフレイルチェックと美肌キャンペーンについて薬局薬剤師よりレクチャーを受け、その後、薬剤師指導のもとで薬局に来られた人に対応しました。

来局者に手洗い指導をしているところ

フレイルチェックについて調べているところ

薬学部 薬学科②

目指そう!地域に根差す薬剤師の星(★)プロジェクト

現在、イベント参加者4名を中心とした3年生の有志が、健康増進や公衆衛生の向上につながるイベントを立案し、準備をしています。

また、アドバイザーとして実務実習を経験した薬学部5年生3名が企画・立案時に参加しています。さらに、この企画をしゅうじつ薬局で実施する時には2年生も有志として参加し、3年生と一緒に活動します。

5年生と3年生の合同企画会議

第1回企画会議後のプロダクト

しゅうじつ薬局での実施に向けた準備

幼児教育学科

就実やんちゃキッズYouTubeプロジェクト

GBAの学生が主体となり、各グループで独自の子育て支援や保育に関する子ども向け動画を作成する。

短期大学 生活実践科学科

作品展示と制作過程プレゼンテーション力向上プロジェクト

就実短期大学では2019 年からファッションデザイン実習ⅠまたはⅡの授業において、ペーパーファッションの制作を教育教材として取り入れている。

ペーパーファッションとは紙を素材としたドレスのことで、布で作成するドレスより材料費が安価で学生の費用負担も軽減でき、また加工が簡易にできる。紙を主材料にすることで環境にも優しく、SDGsの考え方も取り入れることができる。また作り直しや試作がしやすく、ドレス自体の新しい造形を試しみることができる。

ドレス制作を完成したら終了というものではなく、発展的に制作の過程を振り返り、過程の写真などをパワーポイントの資料にまとめ、自分の意見を交えてオープンキャンパスなどでこの授業や制作について全く知らない来場者及び高校生へ向けて、プレゼンテーションするという試みも始めている。

ペーパーファッション教材の導入で得られるファッションデザイン教育の進め方や改善点と効果、そして制作過程を振り返り意見をまとめて他者へプレゼンテーションするという発展的な試みを行ったことの報告。

短期大学 生活実践科学科

作品展示と制作過程プレゼンテーション力向上プロジェクト

2020 年度に制作したペーパーファッションの作品を、2021年7月と8月のオープンキャンパスで高校生とその保護者に見てもらうために、B館2階のBコモンズで作品を展示した。

2020 年度に制作したペーパーファッションの作品を、2021 年のオープンキャンパスで高校生へ向けて制作過程をプレゼンテーションするという、制作過程の振り返りそしてパワーポイントの資料作りといった、総合的な能力が必要となるプレゼンテーションである。この取り組みは、生活実践科学科でのコミュニケーション能力を高める演習など実践的な科目がある学科であるので、非常に適していると思われる。今回3名がスライドの作成を行い、そのうち2名が8月の対面とウェブを同時に行うオープンキャンパスでプレゼンテーションを行った。そのプレゼンテーション後には、会場から暖かい拍手もあり、学生の言葉が来場者にしっかりと伝わったのだと思われる。

2021年のオープンキャンパスでプレゼンテーションを終えた学生からの感想

私はスライドを作成する際に写真を多用し、高校生のみなさんが授業の様子をイメージしやすいような工夫を行いました。発表ではハキハキと話すことで、聞き取りやすくしました。発表を受けて、高校生の方が大学の授業の雰囲気をイメージできていたらとても嬉しいです。

就実短期大学 生活実践科学科 2年Iさん(2021年)

短期大学 生活実践科学科

作品展示と制作過程プレゼンテーション力向上プロジェクト

2020 年度に制作したペーパーファッションの作品を、2021年7月と8月のオープンキャンパスで高校生とその保護者に見てもらうために、B館2階のBコモンズで作品を展示した。

2020年度に制作したペーパーファッションの作品を、2021 年のオープンキャンパスで高校生へ向けて制作過程をプレゼンテーションするという、制作過程の振り返りそしてパワーポイントの資料作りといった、総合的な能力が必要となるプレゼンテーションである。この取り組みは、生活実践科学科でのコミュニケーション能力を高める演習など実践的な科目がある学科であるので、非常に適していると思われる。今回3名がスライドの作成を行い、そのうち2名が8月の対面とウェブを同時に行うオープンキャンパスでプレゼンテーションを行った。そのプレゼンテーション後には、会場から暖かい拍手もあり、学生の言葉が来場者にしっかりと伝わったのだと思われる。

2021年のオープンキャンパスでプレゼンテーションを終えた学生からの感想

私はスライドを作成する際に写真を多用し、高校生のみなさんが授業の様子をイメージしやすいような工夫を行いました。発表ではハキハキと話すことで、聞き取りやすくしました。発表を受けて、高校生の方が大学の授業の雰囲気をイメージできていたらとても嬉しいです。

就実短期大学 生活実践科学科 2年Iさん(2021年)

2022年6月と7月もオープンキャンパスにおいても、作品展示及び来場者向けのプレゼンテーションを行った。また参加者へのファッションデザインに関するワークショップなども行い、さらに進展している。